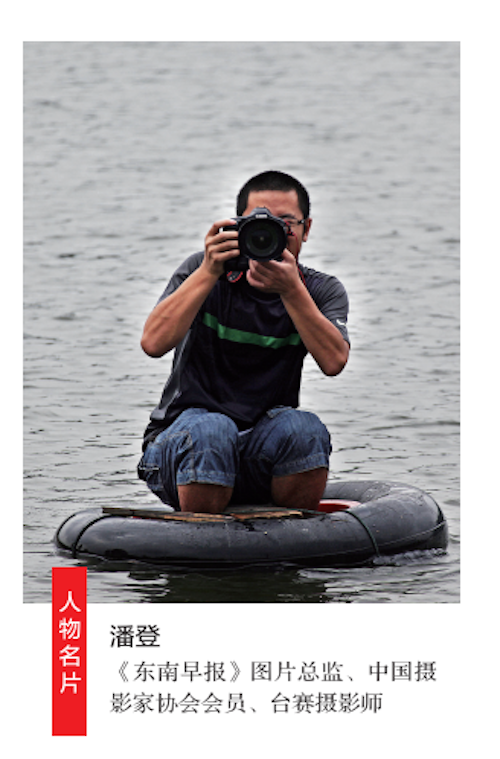

文/《台海》杂志记者 张铮 图/潘登

出于职业习惯,我坚持随身带着相机,一方面是随时准备应对突发新闻和热点事件,一方面则是享受在路上行行摄摄的状态。身处剧变中的中国,当下依然是新闻摄影最好的时代,但如果总是怀着在重大事件中拍到一张获奖照片一夜成名的想法,未免功利性太强了些,欲速则不达。事实上,中国的剧变就在我们身边发生,让摄影成为生活方式,用心看,随手拍,越是小地方越容易讲好中国故事。快拍能够带给摄影师直接且高效的创作体验,而慢拍则更为真实与自然。我无法权衡更喜欢哪一种状态,对于摄影本身而言,我还是享受拍照本身多一点。

——潘登

何谓“好照片”?摄影师潘登表示:“当它摆在你面前时,你就会感觉到它。”就像他在大学毕业15周年的聚会上为大家呈现的老照片,那一张张年轻面庞神采奕奕,散发着青春的勃勃生机。没有复杂的摄影技巧,却定格了岁月的难忘瞬间。“摄影的基本功能在于记录,尽管当时的我只是一个摄影的‘门外汉’,但这些影像对同学们来说意义非凡。”潘登笑言。

较于其他传播形式,影像有其独特性。作为主流的表达语言之一,影像可以让内容更加饱满、有冲击力,观看者更容易感同身受。如何利用这种优势发挥新闻摄影的价值,是潘登不断思考的问题。

2008年,潘登参与了汶川大地震的拍摄,在看过众多同行摄影师拍摄的优秀作品后,他开始寻求让画面冷静而有力量的方法。他把这段经历称为自己摄影之路的“分水岭”,从此之后,他开始大量拍摄与公益相关的作品,将镜头转向那些不被关注的弱势群体,发挥传播的力量,用影像创造改变。作为东南公益协会的创会负责人之一,潘登和同事将公益做成了东南早报的品牌之一,让越来越多的人通过公益报道感受奋斗之美、助人之美,感受人间大爱和真情温暖,发挥生命这一宏大主题下细微但不平凡的动人力量。

从业二十载的他,曾在15级台风来袭时逆风前行,站在台风的最前沿拍摄记录;也曾在重大灾难面前万般苦楚,但却要保持摄影记者的冷静;也曾在四季轮换中坚持打卡记录普通的烂尾楼,这种“佛系”记录是他积累冷专题的方式。无论何种状态,他都沉浸其中,如切如磋,如琢如磨。正如他最满意的作品之一《水上漂》,记录了泉州少林寺武僧释理亮,借助三合板,苦练少林绝技“水上漂”的过程。为了能跑得更快更远,释理亮通过负重沙包、钢条登山等方式提高技艺,日复一日,年复一年。“我时常提醒自己要保持这种‘苦练修行’的状态,不断突破。”潘登表示。

有人说过:“人一生这么短暂,能做一些你喜欢的事情,这个事情刚好就是你的职业,又是自己想要奋斗一生的事业,是件多么幸福的事。”回想起当年义无反顾地转岗,潘登感叹自己是个幸运的人。

工科出身,校报结缘

《台海》:您什么时候拥有了第一台属于自己的相机?

潘登:我的摄影启蒙来源于我家隔壁的照相馆。初中时,照相馆里的摄影师小哥哥偶尔让我做试拍人像的模特,让我懵懵懂懂有了拍摄人像的体验,觉得摄影是一件有趣的事。

拥有真正属于自己的相机是在大二,那是一台凤凰828n的全手动胶片相机。趁着周末和节假日的机会,我经常和同学出去游玩,一起拍照留影,开始打下摄影的基础,也给大学生活留下了很多影像。摄影的基本功能在于记录,毕业15周年回到母校聚会时,我将老照片做成了PPT,师生们看后都很感动。脑海中模糊的记忆被一张张老照片唤醒,我们仿佛又回到了那段青葱岁月。彼此间谈论着某张照片,回想着当时的心境,感慨万千。

《台海》:您是工业自动化系数控专业出身,为什么会想成为一名职业新闻人呢?

潘登:从中学到大学,我一直对文学和写作抱有很大热情,不仅写文章投稿,还讲相声、演小品、参加演讲比赛,是文艺骨干,大二时身兼艺术团团长、记者团团长和书画摄影协会秘书长等多职,正经的数控专业没学好,整天“混社团”。真正的改变是我被一位老师选进校报编辑部,不仅采访写作,还兼任编辑,由此踏上了新的人生轨迹。在校报里,我放弃了“为赋新词强说愁”的文学写作,学到了采访、写作、编辑和摄影的新闻实务,也找到了自己真正感兴趣的方向。

1999年,北约轰炸中国驻南斯拉夫大使馆的事件爆发,引起了全国大学生上街游行示威,我全程记录了发生在南京的游行活动。现在回看这些照片虽然拍得很普通,却是非常难得的记录。我对这场拍摄记忆犹新,因为这是作为校报记者的我,第一次参与到真正的新闻大事件的采访拍摄中,第二周校报出版时,我的文字和拍摄的照片都在头版头条,这给了我极大的鼓舞,我第一次感觉自己离真正的新闻记者那么近。

《台海》:在正式成为一名摄影记者之前,您做了两年的文字记者,为什么决定转岗?

潘登:主要还是兴趣使然。2002年8月,我正式入职泉州《东南早报》,成为了一名文字记者。两年后,我感觉遇到了瓶颈,便萌生了通过转岗寻求自我突破的想法。刚好当时了解到《南方周末》摄影记者柴春芽的职业生涯,他也是从文字记者转岗做摄影记者,这给了我很大的启发,便鼓起勇气向领导提出了申请。当时正是都市报的黄金年代,报纸的图片需求量越来越大,领导很快就批准了我的转岗申请。

在做文字记者期间,我就经常自己拍照片,有些作品还获过奖,“已经是一个‘摄影很好的文字记者’了,再做一个‘文字很好的摄影记者’吧”,我跟自己吹牛说。

《台海》:转岗后,您的工作发生了怎样的变化?压力大吗?

潘登:刚开始没有感觉到压力,就像一张白纸,每天可以尝试新的东西,感觉浑身上下有使不完的力气。真正感到压力是在成为摄影记者的第三年,我再次感觉遇到了瓶颈。之前做文字记者遇到的瓶颈是感觉难以突破,经常为写稿感到痛苦,而这次的感觉是我依然很有兴趣,我很耐心地慢慢等待时间过去,每天坚持拍摄。在持续了近一年的瓶颈期中,我对坚持的重要性有了更深刻的理解。很多时候可能当下的拍摄看起来是非常日常甚至平庸的,但是假以时日之后,潜移默化便会累积成明显变化。正如我们常说的“量变到质变”,摄影技巧的提升便是如此,它藏在日复一日、年复一年的坚持中。

《台海》:在一次次突破瓶颈的过程中,您有怎样的感悟?

潘登:其实“躺平”何尝不是一种智慧——迷茫的时候,接受当下,不妨让自己“工具化”,就把自己当作一台拍照的机器。在瓶颈期,我要求自己走出去,多看、多拍,多寻找题材,锻炼基本功。勤能补拙,静能生慧,熟能生巧。直到现在我依然习惯走到哪拍到哪,这不仅是基本的职业习惯,而且已经内化成了生活的一部分。

所谓摄影师,就是让摄影成为生活方式,他所看到的世界,一定是用取景的眼光去看待的。当摄影师被一个场景吸引时,脑海里首先想到的是:这个画面是否值得记录?我应该从什么角度、用什么景别来拍?形成了一种习惯性的思维方式。

心到眼到,脚到手到

《台海》:您在2017年拍摄的作品《“天鸽”之眼》,是在没有采访任务的情况下在香港拍摄的,当时情况如何?

潘登:当时我和家人正在香港旅游,住进酒店的当晚台风就登陆了。没想到那次台风会那么强,所有酒店和商场都关门了,我们被迫只能留在酒店里,哪儿都去不了。

这次旅行的主要目的是陪伴家人,所以只带着一台微单,但“坏天气,好照片”啊,职业习惯还是让我忍不住要出门拍照。我从酒店的车库后门溜出去,外面就是尖沙咀,刚好看到一群人挤在“重庆大厦”那几个字下面躲避台风。之后顶着台风又去了附近的香港文化中心,波谲云诡、风浪滔天的维多利亚港可不多见,我在那里拍了近两个小时,帽子也被吹到海里去了。回想起来的确挺危险的,但如果再给我一次机会,我肯定还会拍得更久更多,因为不想给自己留下遗憾。每个摄影记者都是这样吧。

《台海》:在没有充足准备的情况下,如何拍摄呢?

潘登:想要拍一张好照片,有很多种可能。其中一种是我们提前知道会发生什么事,并做好了充足的准备,在那儿等着它发生;另一种是突然出现在眼前的场景,而此刻又刚好有条件把它抓拍下来。相比之下,我觉得后者更有意思。

摄影记者遇到的突发事件很多,这就要求我们一要有新闻敏感,二要有敏锐的摄影眼光。比如,我拍摄的《低头族》,本来是在一个时政新闻的现场,会议的中场休息时间,主持人通知大家不能离开会场,于是大家便纷纷拿出了手机。前一秒还是正襟危坐的会议代表们,此时在手机的世界里享受片刻的休闲。我赶紧从一楼跑到二楼,记录下了这个特别的场景。

还有一次,拍摄一头黄牛闯入高速公路袭击路人和交警,直到被麻醉制服的过程,其中的黄牛“袭警”画面,是这场突发事件中最戏剧性的瞬间,此时距离我来到现场不到两分钟,可能晚一点我就错过了。

机会留给有准备的人。精彩的画面转瞬即逝,尤其是新闻事件的拍摄,摄影记者真是需要眼观六路耳听八方,做到“心到、眼到、脚到、手到”。

《台海》:您曾参与过多次重大灾难报道,如何平衡主观情绪与摄影客观性之间的关系?

潘登:人是情感动物,拍摄时受到主观情绪的影响很正常。作为一名四川人,参与2008年汶川地震的拍摄时,心情其实非常沉重,但作为记者,我必须保持冷静理性。我仍然记得2008年5月19日,地震发生后的第7天,在德阳的汉旺镇,14:28那一刻,所有救援人员就地肃立,为遇难同胞默哀,我和同行的文字记者在那一瞬间泪流满面,几天来压抑在心中的所有情绪爆发……

所以,文字也好,影像也好,在同一个事件的现场,每个人的体验和视角都不一样,不可能把自己放在置身事外的角度。作品就应该有温度有立场。

《台海》:面对灾难性新闻的“影像暴力”,您在拍摄时如何控制?

潘登:最简单的方法就是推己及人,避免让自己看了不舒服。为了避免伤害到被拍摄者,尽量不要近距离使用超广角,不正面拍摄死者面部,不特写血腥场面,不拍摄涉及个人隐私、尊严的不雅照等。作品即人品,恪守新闻职业道德和影像伦理,是摄影记者职责所在和基本修养。

《台海》:您曾经说过,汶川大地震成为了您摄影之路的分水岭,为什么?

潘登:在这次的采访报道中,我看到了很多摄影记者的优秀作品,相比之下,我对自己的采访和拍摄都不太满意。这种不满意就像一把钝钝的锥子,刺激自己对新闻摄影有了更高的期待和要求。尤其是按下快门时,是否能做到冷静思考,“不取于相,如如不动”;同时又能表达立场和情绪,“志如金刚,心若菩提”。

当年到四川灾区采访十天后,我们发起了名为《小海豚行动》的媒体公益行动,组织了厦门、泉州的一些企业家捐款捐物,赶在六一儿童节之前,对成都周边的一些小学开展灾后心理干预和儿童节慰问活动。这次公益活动对我是一场启蒙,尽管之前我们也做过关注弱势群体的报道,但很少这么深入地参与到公益事务中去。那以后的很长一段时间,我投入了很多精力参与公益救助类的采访报道,聚焦了很多普通人的衣食住行、生老病死,通过新闻传播和摄影报道的力量,帮助弱势群体、贫困家庭、疑难杂症患者等等。

凡人小事,大千世界

《台海》:相比起重大事件,凡人小事这样的“冷专题”似乎更不容易“出片”,您如何看待这件事?

潘登:既然身在二三线城市接触不了那么多大事件,不如想办法把身边的凡人小事拍好,这正符合摄影的减法理论,无论选题还是构图。一滴水能映射整个世界,身边的凡人小事,就是这个时代、这个国家的小水滴。所以越小的地方,越容易讲好中国故事。

另一方面,通过影像切实地帮助了一部分人,这让我更深刻地感受到新闻摄影的力量。“让无力者有力,让悲观者前行。”一系列公益报道产生的社会影响力,既能直接改变很多人的命运,还能影响很多人加入公益事业中来,这是一件非常有意义的事,也鼓舞着我不断拍下去。

《台海》:分享一下令您印象深刻的几次拍摄。

潘登:2011年拍摄《狗殇》的经历特别难忘。这个专题就是和同事吃火锅时聊出来的,当时有些餐馆挂着“狗肉火锅”的招牌,我们跳过了该不该吃狗肉的争论,专门聚焦“狗肉从哪里来”的问题。所谓“心想事成”,没多久我们就找到了一个曾经偷狗的线人,有了他的爆料,我们开始了长达两个月的暗访取证。当时还没有无人机,为了拍到第一手图片,我使用了很多拍摄器材,暗访设备偷拍的紧张忐忑,超长焦镜头隔着几个山头瞭望监控的漫长煎熬,至今记忆犹新。最终不仅拍到了偷狗、杀狗、卖狗的现场图片,还摸清了整个产业链、买卖窝点和运输路线。我们一次性推出12个版的报道,给了狗肉市场一记重拳,曝光了这个长期被人们忽视的灰色地带,唤醒了人们对动物保护和食品安全的意识。这组照片在第二届台海新闻摄影大赛中获得台海环保科技新闻类金奖。

2013年,我在安溪见到一群村里的孩子,他们上学离家太远,中午只能带米到学校附近的农家蒸饭,配的菜要么是一两元钱买的青菜豆腐,要么是从家里带来的冷菜,甚至有的只有一碗白米饭,喝的只有米汤。如果不是亲眼所见,我很难相信在泉州的安溪乡下还有这样的现状。我发出了一组孩子们露天吃午饭的摄影报道,并和同事发起了爱心午餐行动,很快,政府部门和社会各界就响应号召,捐款、捐米、捐油,两个星期后,孩子们就吃上了热腾腾、香喷喷、有营养的爱心午餐,直到现在。

2015年的一天,我在街上碰到一个身材矮小的姑娘,拄着拐杖走得很吃力。职业的好奇心驱使我走过去搭讪,她有些警惕,我留下了名片,两天后,她拨通了我的手机。原来她得了先天性脆骨症,30岁了身高只有1米,小时候不能上学,她就在家看电视自学,十多岁后到工厂做了10年的小工,经常走在街头都被人当成乞丐要捐钱,她总是拒绝,也不生气。在朋友的帮助下,她来到美甲学校学习美甲,希望将来以此谋生,自食其力。我拍了她几个星期后,《我想有个美甲店》的报道发表了,她老家一个大型超市的老板看到报道,免费给她提供了一个装修好的美甲柜台,她的美甲店梦想成真。后来,她还收获了爱情,拥有了家庭,中央电视台《向幸福出发》栏目组看到报道后邀请她去录节目,她邀请我一起去北京,她说:我的故事是你发现的,你来讲。我说,你的故事应该你自己来讲,现在你有了爱情和家庭,应该由丈夫陪你一起去讲。她的故事和他们的爱情,通过央视赢得了全国人民的点赞。我至今还记得她在毕业典礼上展示自己作品的那份自信,她说,只要不跪着,就永远不比别人矮!

《台海》:《车上谋生》是您拍摄的第一组“冷专题”作品吗?这组作品是在怎样的机缘巧合之下诞生的?

潘登:算是我拍摄的一个“冷专题”代表。2014年4月的一个夜晚,我在泉州街头拍下了路边一个开跑车卖鞋的地摊老板,随后发现这样的流动摊点并不少见,尤其是晚上,几乎成了街头一景。于是漫无目的变成了有的放矢,陆续在街拍中采访了数十位这样的小摊贩。2020年“地摊经济”大热的时候,全国各地也有很多人开着豪车摆地摊,原来这样的场景早在多年前就已有迹可循了。

念念不忘,必有回响。又比如《厕所革命》,原本是我生活中、采访中、旅途中随手拍下的各种厕所,后来国家领导人对“厕所革命”作出重要指示,我意识到之前积累多年的“冷专题”突然成了一个热点,于是循着“厕所革命”产生时代变化的思路,迅速补拍了“革命中”和“革命后”的厕所,很快完成了一个新闻背景热乎乎的“冷专题”。

《台海》:您曾给自己定了一个计划叫“身边500米”,在夜班之余拍摄自家周边方圆500米范围内的凡人小事,并决定把这个半径每年扩大500米,如今这个计划进行得如何了?

潘登:现在这个计划还在进行,但没有特别明确的量化。因为这两年我又“转岗”了——被迫转型以视频新闻为主业,所以工作中对图片的专注被分流了,但照片依然在拍,让自己保持在伺机而动的状态,这是我对自己的要求。碰到什么特别的事物就先记录下来,当作一种积累。比如说我一直在关注我家附近的一栋烂尾楼,它是城市发展的缩影,也是我观察城市的窗口。我用相机、无人机、手机都拍过它,但现在还不着急把它整理出来。随着时间的流逝,说不定能有更不错的视角,或是哪一天它就实现华丽转身了呢?我很期待。

《台海》:您对“好作品”有自己的定义吗?

潘登:评判照片的标准我总结了12个字——主题明确、主体突出、构图简洁,大部分的好照片都具备这样的特征。但从另一个维度来说,真正的好照片根本不需要这12个字去框定,而是你看到它的第一眼,就会感觉到它是一张好照片,因为它能让你定睛细看,它能触动你的内心。

初学摄影,应该按照规则和理论,扎实掌握技巧,积累拍摄经验。真正加深对摄影的理解后,你会发现,条条框框是用来打破的。至于“好照片”,摄影师永远都在期待下一张。