文/《台海》杂志记者 郑雯馨

郑成功收复台湾如同一幕高潮迭起的戏剧,从何斌献图、涨潮助登陆,到登陆之后与荷军在海、陆两路的激烈交战,当中闪现了令人闻风丧胆的铁人军与藤牌兵身影,最后到郑成功成熟的军事谋略与善用外交策略,在此“天时地利人和”之下,最终将荷兰殖民者驱逐出台湾,收复了这座宝岛。

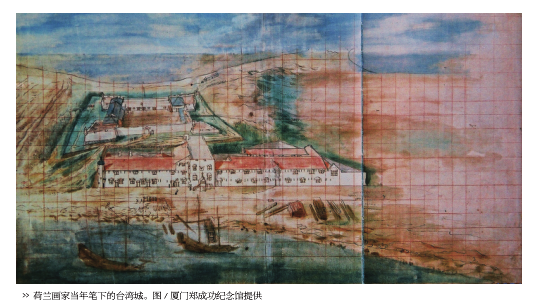

“早晨六点半,那时,是平静无风而有雾的天气,我们看见,有不寻常的众多中国戎克船,向鹿耳门下来,显然,是从中国来的国姓爷军队。”《热兰遮城日志》中1661年4月30日的一段记录像一扇穿越时空的门,带人们重回郑成功军队登陆鹿耳门的那一天,从登陆鹿耳门到1662年2月1日荷兰人搭乘船只驶离台湾岛,这275日究竟发生了哪些惊心动魄的故事?

乘风登鹿耳门

1661年正月,一艘小船在夜半时分悄悄驶离台湾,不多时便停靠在厦门。从船上走下一名男子,他谨慎地张望四周,在卫兵的带领下,走进了郑成功的大营。此时的郑成功因北伐的失败而焦心如焚,这名男子自称能为国姓爷献上一策,旋即从袖中抽出一张地图,这是一张台湾地形图,上面详细标注了荷兰人的兵力分布以及设置了炮台的诸地点。此刻男子的身份揭晓:他名为何斌,原来是郑芝龙的部下,随着他的船到了台湾后便留下,后来荷兰人占据了赤嵌城(今台南市),他因精通荷兰语而被任命为通事。

据《从征实录》所载,何斌告诉郑成功“(台湾)田园万顷,沃野千里,饷税数十万,造船制器,吾民麟集,所优为者,近为红夷占据,城中夷伙,不上千人,攻之可垂手得者。”他还提供了一条重要线索:大员湾的北航道(即鹿耳门)港道狭窄、航道迂回,荷兰人的船一般不在此停泊,亦不会设防;不过若是配合潮汐作用,港内就可能形成一条可通行大船的港道。何斌带来的消息让郑成功坚定了出兵台湾的决心,但他仍需收集更多的情报,经过多方权衡才能决定出兵的时机。同年2月顺治皇帝去世,君王新丧忌动兵戈,他相信金、厦两地暂时不会受到清军的威胁,加上当时留守台湾的荷兰军士仅数百名,他便有更多精力排兵布阵。

此外,郑成功还需要等待“风”信,《郑成功收复台湾史料选编》里摘录了当年荷兰长官揆一总结荷军失败时说:“另一个重要因素是,北贸易风快要过去,国姓爷知道,只要能封锁进攻的消息,任何船只都不可能到巴达维亚求援。”就地理层面而言,中国东南沿海一般春末夏初盛行东南风,但实际上,台湾海峡冬季风力大于夏季风力,夏季更容易横渡台湾海峡。于是在1661年4月,郑成功亲率两万五千名将士,从金门料罗湾出发,在4月30日抵达鹿耳门附近,他们的出现引发了当时驻守的荷兰官员军士的惊慌,匆忙进入备战状态。

《热兰遮城日志》是这么记录郑军随后的行动的:“敌人那些戎克船,在北边泊船处停泊之后,有一艘舢板,从那里划来南边港道,把立在那港道里的所有浮标,全部砍断后就划回那些戎克船那里。”这是郑成功派出的放哨船,当他们整军抵达鹿耳门港外后,首先派出士兵勘察地形,郑军的这一举动,正是其准备入台的信号。对此荷兰官员的反映是“我们派遣两百个士兵,由队长Joan van Aeldorp率领,搭乘我们的领港船前往普罗岷西亚。并利用这机会,写一封信送去给地方官Jacobus Valentijin。”他们建议长官用这些士兵防御,不要冒险到内陆作战,还提醒说,郑成功可能会在禾寮港附近登陆,需要设法阻止。而此刻鹿耳门港外的郑成功船队终于等来了大潮,据传因“水涨丈余”令大军顺利通过鹿耳门水道进入台江内海,并且如荷兰人所预料的在禾寮港登陆。

鹿耳门的今昔对比照,如今这里早已不见战争的硝烟,在郑成功军队登陆所在,立着一块“府城天险”石刻。图/厦门郑成功纪念馆提供

相传郑成功登陆的鹿耳门附近海域上,如今放置着捕鱼所使用的鱼排。图/黄子明

初战告捷据赤嵌

如今的鹿耳门港道风平浪静,历经多年溪流冲积和海潮的倒灌,只剩下了一条蜿蜒小溪。据台南文化协会创会理事长郑道聪介绍,台南一些团体会组织类似“重走郑成功足迹”的体验活动,“其中就有模仿郑成功军队登陆鹿耳门的活动,大家坐上仿制的郑成功战船,沿着他当时行进的线路,路上还有人讲解这段历史,这个活动蛮受欢迎的,几乎每年都有举办。”当然了,如今我们很难切身体验到当初郑成功军队作战的艰险,顺利登陆鹿耳门后,郑成功下令兵分两路:一路往北线尾,一路往禾寮港而去,在荷兰人的记录中,可以感受到郑成功的军队正计划发起新一轮进攻,“中国人在北线尾,从前我们建造海堡的地方,搭起很多军帐”,他们还看见“所有的人都穿戴闪亮的战甲与头盔,也看到有六十面旗子”。

随后的发展证实了荷兰人的猜测,郑成功在5月1日集结1.2万兵力包围了赤嵌城,意图切断赤嵌城与热兰遮城的联系,荷兰殖民总督揆一下令分别从海上和陆地向郑军发起进攻,《郑成功收复台湾战役实施过程探析》一文分析了郑荷双方的排兵布阵,首先海上的荷军派出两艘战舰赫克托号和斯·格拉弗兰号,以及两艘平底船向郑军进攻,郑成功则派出60艘大型帆船迎战,每艘船上都配有两门大炮,一时间炮火轰鸣,赫克托号在浓烟弥漫之间被击沉。在陆上,贝德尔上尉率军抵达北线尾之际,恰巧与登陆的郑军4000人狭路相逢,《热兰遮城日志》中援引幸存者的话,讲述了战况一面倒的情形,“他们说,当他们接近敌人时,看到他们在那里造了一道矮墙,上架设数门小炮,从那里朝我方的人射击。”荷军见状立即撤退,而郑军一见便乘胜追击,“(郑军)像狂人,很蛮勇地冲过来攻击我们,我们的队伍因此秩序顿失,乱成一团。”

这场对战以荷军的溃败告终,郑军队列中,有一支令荷军记忆深刻的特殊部队,“他们头上戴着闪亮光滑的头盔,身穿铁片做成的战甲。”这是郑成功精心打造的铁人军,据说他们通常身披重铠,手持斩马刀和藤牌,凭借独特的阵型所向披靡。海上及陆上的胜利,令赤嵌城完全成为郑成功的囊中之物,他派人给当地长官送了一封劝降信,信中说:“澎湖群岛与台湾的居民都是中国人,他们是自古就已据有此地,并在此地耕种的人。你们若还要继续占据别人的土地是不妥当的。”在郑军强大的军事压力前,赤嵌城的长官举白旗投降,郑成功的军队在5月2日进驻赤嵌城。

围城之计收台湾

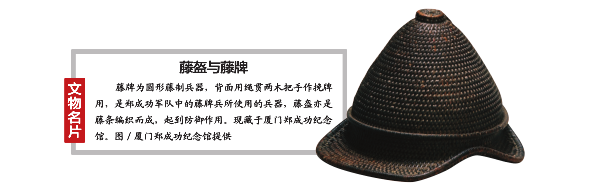

取得赤嵌城为据点后,郑成功立即派兵从海、陆两面围困热兰遮城。这一次他依然采用擅长的“围城之法”,要求荷兰人主动投降。这么做的原因之一是因为,热兰遮城作为荷兰殖民者的统治中心,其城堡建设得更为坚固,布置了数十尊远射程的火炮,倘若强攻恐怕会损失惨重,于是郑军从5月5日登陆抵达后,便与荷军陷入拉锯,偶有爆发几次小冲突。其中郑成功军队中另一支特殊兵种“藤牌兵”大显威力,在荷军眼中,他们“每十人中有队长一人,负责指挥并督促士兵冲锋。这些士兵低头弯腰,躲在盾牌后面,不顾死活地冲入敌阵,十分凶猛而大胆,仿佛每个人家里还另外存放着一个身体似的。”

藤牌兵最显著的特征便是手持的大藤牌,厦门市郑成功纪念馆便有收藏一个,这是一种形似斗笠的圆形藤制武器,直径可达84cm、高18cm,顾名思义是以藤皮编织,中央有个小孔。据厦门市博物馆副馆长陈洋介绍:“藤牌背面还有一个类似把手的装置,作战时士兵用绳子将藤牌绑在手臂上,一般这么大的藤牌基本就能遮住整个人,中间这个孔就是用于行进时观察情况。用这个藤牌能抵御对方的刀剑,甚至是小型火器,承受第一波攻击后,藤牌兵退后,后面一般有手持长长的斩马刀的士兵,一横扫伤害面积是很广的。”这些藤牌兵就像是敢死队,令荷军丢盔弃甲,忘不了他们无畏的作战精神,“尽管许多人被打死,他们还是不停地前进,从不犹豫,而只是像疯狗似地向前猛冲,甚至不回头看一看自己的战友有没有跟上来。”

意识到此番围城是一场“持久战”,考虑到军粮供给的问题,郑成功决定安排士兵在热兰遮城周边扎营屯垦,同时在赤嵌城内废除了荷兰殖民者原先的体制,6月1日“改赤嵌为东都明京,设一府二县,以府为承天府,天兴县、万年县”,并提出了奖惩举措,安抚民心。另一边,热兰遮城内的荷军也并非按兵不动,他们依然寄希望于巴达维亚城的援助,可惜的是,先前于海战中逃跑的马利亚号虽然历经波折,于1661年6月抵达了巴达维亚城,并向荷属东印度公司报告了消息,但是准备前来援助的荷属战舰却在途中遭遇大风浪直到9月才出现在热兰遮城附近。随后郑荷两军海上交战,郑成功的船队诱敌深入后万炮齐发,击沉荷军战舰;12月1日,郑军在此发起进攻,据《郑成功收复台湾战役实施过程探析》所说,“郑成功令陈宣、陈冲用数十只内装硝磺等易燃物的小船,乘风火烧荷军船只,黄安则督率一部从七鲲身夹攻,击沉荷军战船3艘,击毙击伤荷军多人。”

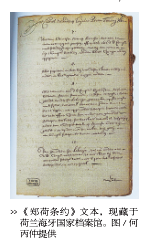

荷军海上军力被摧毁,郑成功继续给围困的热兰遮城施加压力,在得到荷军已然军心涣散的情报后,他决定速战速决用炮火猛攻,最终在1662年2月1日,走投无路的荷军派出使者见郑成功,同意接受谈判,双方缔结了和约,大意是荷兰人退出台湾并带走自己的财产,其余都交予郑成功,形成的文书正是《郑荷和约》。其中郑成功的原件随离开的荷兰人带往巴达维亚,先藏于荷兰海牙国家档案馆。这份和约证明了郑成功驱逐荷兰殖民者、收复台湾的伟大贡献。

参考文献:

1、江树生译《热兰遮城日志》

2、章慕荣《郑成功收复台湾战役实施过程探析》

3、邓孔昭《郑成功在收复台湾斗争中所采取的几项战略措施》