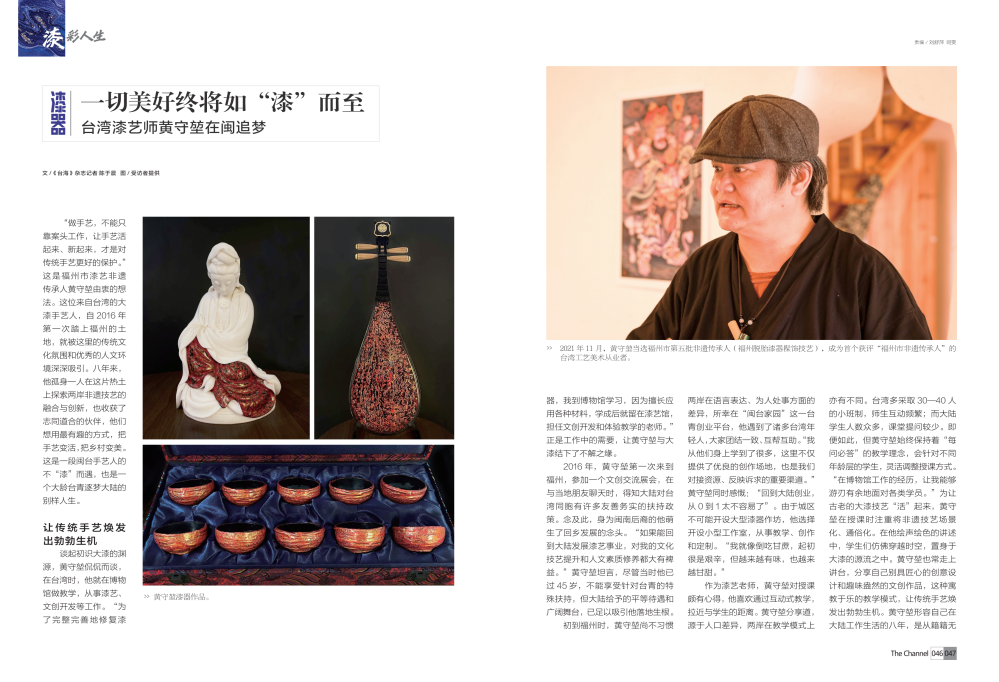

台湾漆艺师黄守堃在闽追梦

文/《台海》杂志记者 陈于晨 图/受访者提供

“做手艺,不能只靠案头工作,让手艺活起来、新起来,才是对传统手艺更好的保护。”这是福州市漆艺非遗传承人黄守堃由衷的想法。这位来自台湾的大漆手艺人,自2016年第一次踏上福州的土地,就被这里的传统文化氛围和优秀的人文环境深深吸引。八年来,他孤身一人在这片热土上探索两岸非遗技艺的融合与创新,也收获了志同道合的伙伴,他们想用最有趣的方式,把手艺变活,把乡村变美。这是一段闽台手艺人的不“漆”而遇,也是一个大龄台青逐梦大陆的别样人生。

让传统手艺焕发出勃勃生机

谈起初识大漆的渊源,黄守堃侃侃而谈,在台湾时,他就在博物馆做教学,从事漆艺、文创开发等工作。“为了完整完善地修复漆器,我到博物馆学习,因为擅长应用各种材料,学成后就留在漆艺馆,担任文创开发和体验教学的老师。”正是工作中的需要,让黄守堃与大漆结下了不解之缘。

2016年,黄守堃第一次来到福州,参加一个文创交流展会,在与当地朋友聊天时,得知大陆对台湾同胞有许多友善务实的扶持政策。念及此,身为闽南后裔的他萌生了回乡发展的念头。“如果能回到大陆发展漆艺事业,对我的文化技艺提升和人文素质修养都大有裨益。”黄守堃坦言,尽管当时他已过45岁,不能享受针对台青的特殊扶持,但大陆给予的平等待遇和广阔舞台,已足以吸引他落地生根。

初到福州时,黄守堃尚不习惯两岸在语言表达、为人处事方面的差异,所幸在“闽台家园”这一台青创业平台,他遇到了诸多台湾年轻人,大家团结一致、互帮互助。“我从他们身上学到了很多,这里不仅提供了优良的创作场地,也是我们对接资源、反映诉求的重要渠道。”黄守堃同时感慨:“回到大陆创业,从0到1太不容易了”。由于城区不可能开设大型漆器作坊,他选择开设小型工作室,从事教学、创作和定制。“我就像倒吃甘蔗,起初很是艰辛,但越来越有味,也越来越甘甜。”

作为漆艺老师,黄守堃对授课颇有心得,他喜欢通过互动式教学,拉近与学生的距离。黄守堃分享道,源于人口差异,两岸在教学模式上亦有不同。台湾多采取30—40人的小班制,师生互动频繁;而大陆学生人数众多,课堂提问较少。即便如此,但黄守堃始终保持着“每问必答”的教学理念,会针对不同年龄层的学生,灵活调整授课方式。“在博物馆工作的经历,让我能够游刃有余地面对各类学员。”为让古老的大漆技艺“活”起来,黄守堃在授课时注重将非遗技艺场景化、通俗化。在他绘声绘色的讲述中,学生们仿佛穿越时空,置身于大漆的源流之中。黄守堃也常走上讲台,分享自己别具匠心的创意设计和趣味盎然的文创作品,这种寓教于乐的教学模式,让传统手艺焕发出勃勃生机。黄守堃形容自己在大陆工作生活的八年,是从籍籍无名到渐有名气的历程,他笑称自己虽已不是“台青”,却仍葆有一颗赤子之心,愿为漆艺的传承不懈努力。而今,黄守堃已获评“福州脱胎漆器髹饰技艺项目非遗传承人”,这既是一种荣誉,更是一份沉甸甸的使命。

“连杯”续佳话

近年来,黄守堃的事业迎来新的转机。应一家文旅公司的邀请,他将工作室搬到了尤溪县桂峰古村落。凭借在台湾积累的观光农场运营经验,以及这几年来在福州当地教学工作的心得,他计划在这座闽北山村创建一方文创天地。“这里海拔高、湿度大、交通不便,但古色古香的风貌和深厚的文化底蕴,对我有着莫大的吸引力。”

在桂峰村,黄守堃遇到了志同道合的“连杯”,这位名叫黄长辉的泉州青年,是他多年的好友,同样醉心于非遗事业。两位“黄师傅”一拍即合,联手打造起革新传统工艺的文创产品。所谓“连杯”,是台湾少数民族的一种饮酒习俗,受这一习俗的启发,两人巧妙地将闽台元素融入酒器设计中,黄长辉负责木雕部分,黄守堃则运用大漆技法加以装饰,既突出了桂峰村盛产黄酒的特色,也寄寓着闽台携手、永结友好的美好祝愿。“村里的红曲黄酒酿造技艺,成了我们创作‘连杯’的最初念头。”黄守堃道出了创意的缘起。

闲暇时,他们二人还喜欢探寻古村落的历史印记,从传统建筑、地方特产中获取灵感。“漆器是中国传统‘三大工艺’之一,承载了中华民族的智慧结晶。”黄守堃如是说,“每一件脱胎漆器的诞生,都凝结了匠人的心血。从选料到髹涂,从雕琢到打磨,不知要经过多少道繁复的工序。”在他看来,桂峰村依山傍水的自然禀赋,与脱胎漆器的生态属性颇为契合。“漆,取自漆树,本就与山林田野有着血脉相连的关系。将漆艺与乡土相结合,对传承和创新都大有裨益。”在桂峰村采药、制漆的日子里,黄守堃对大自然有了更深的体悟。他尝试用新的视角、多元的材质,表现乡间风物之美,让传统漆艺焕发出勃勃生机。

如今,黄守堃已将工作室和文创开发部门落户于罗源县下湖村。他立志成为驻村艺术家,深度融入乡村生活,开发独具特色的文旅项目、研学营地和团建服务,吸引四方游客前来体验。通过“非遗+旅游”的创新模式,黄守堃希望将非遗的活水引入乡村振兴的沃土,让村民的钱袋子鼓起来,日子越过越红火。同时,他积极招募返乡青年,传授非遗技艺,让年轻人在家门口就能就业创业,实现个人价值和家庭团圆的双丰收。在黄守堃的理念中,非遗传承与乡村振兴密不可分,唯有文化自信和家国情怀并重,方能焕发农村的勃勃生机。

用漆艺助力乡村振兴

谈及未来,黄守堃希望吸引更多两岸手艺人扎根福建乡村,在耕读传家的土地上播撒非遗的种子。“我希望村里的年轻人都能回来,跟着我们大家,来一起学习漆艺这类传统手艺。”他计划以村为单位,免费传授年轻人漆艺技能,再辅以创业指导,让他们将所学运用到文创产品开发、文旅服务等领域,实现就业、增收乃至乡建。“漆艺不能止步于工艺品的制作,更要融入当代生活的方方面面。”黄守堃将非遗手艺与桂峰古村落景区的民宿巧妙结合,开展创新合作。让游客在游历古村落时,不仅能欣赏到古朴宁静的景致,品味地道的乡土美食,还能亲身体验传统非遗技艺与文创设计的完美融合。在民宿内,游客有机会参与手作体验,亲手制作独一无二的艺术品,并将这份珍贵的记忆带回家中。这种全方位的沉浸式体验,让游客对桂峰古村落的印象更加深刻难忘:白天漫步在古村落的青石板路,夜晚在极具特色的民宿中安然入梦,闲暇时光沉浸在非遗手作的乐趣里,这份美好,值得珍藏。

为打通漆艺乡土传承的“最后一里路”,黄守堃还谋划与高校开展产学研合作,吸引更多青年学子投身非遗事业。“漆艺不仅是历史,更应面向未来。”他表示,要积极运用数字化手段,为传统漆器插上科技的翅膀。比如,可以3D扫描各地漆器珍品,建立数字博物馆;可以运用VR技术,让更多人身临其境地体验制漆的过程;还能借助直播带货,推动漆器产品走向大众……在数字赋能的时代,黄守堃正在探寻传统工艺的转型升级之路。

“我曾带领00后学生参加国际文创大赛,8个月的辛勤付出,最终夺得亚军。”黄守堃分享了“青出于蓝而胜于蓝”的成功案例,他始终坚信青年人才是乡土非遗的希望所在。“乡村要真正富起来、美起来,关键在人。”黄守堃畅想着理想的田园生活图景:游子归巢,重拾赖以为生的手艺;古村落有了快递点、小卖部和特色餐厅;道路通了,游客来了,农副产品变成抢手货,年轻人不再为生计所困……而这一切,都可以从非遗在乡村的传承开始。

采访的最后,黄守堃动情地说:“漆艺是中华民族的瑰宝,是劳动人民的智慧结晶。作为一名台胞传承人,我虽源于台湾,但根在大陆。我要为漆艺插上两岸交流的翅膀,让这项美丽的事业在新时代绽放异彩!”回首在大陆8年,黄守堃感慨良多,纵然世事难料,但他相信一切美好终将如“漆”而至。站在新的人生节点,他期许自己在传承漆艺的路上继续前行,做“强者的伙伴”,不做“强者本身”。正如黄守堃喜爱的那句俗语所言:“蜡烛越聚越亮。”愿更多烛光照亮漆艺非遗传承的乡村振兴之路,让沉睡的古老文明再次复兴。