任晨鸣

台赛摄影师、高级摄影记者。1985年开始在中国新闻社担任摄影编辑、记者、摄影部主任等,拍摄、采访内容众多。现任中国新闻图片网(CNSphoto.com)视觉总监、多所大学客座教授。

文/《台海》杂志见习记者 吴乔莺 图/ 任晨鸣

有人说,兴趣是光,它点亮一个人的生命,让他于混沌之中打开了新的天窗;它指引着前行的道路,让心怀梦想者看见奔跑的方向。对于任晨鸣来说,摄影就是照进他人生中的一束充满喜悦的光芒。

图 / 2006年6月13日,一只老鹰独自翱翔在新疆的蓝天。

1978年,是恢复高考的第二年,这也是任晨鸣生命中一个非常重要的年份。经历过“文化大革命”的动荡,体会过上山下乡的艰苦,在年轻的任晨鸣心中,继续求学的念想愈发强烈。于是,他迅速抓住了这来之不易的机会,与时间赛跑,与疲惫抗争,在这场千军万马过独木桥的竞争中脱颖而出,成为云南大学中文系的一名学生。

背起行囊,回到校园,大学自由的氛围和丰富的文化积淀令任晨鸣的心中感慨万千。在享受与诗书为伴的新生活时,他依旧无法忘却在上山下乡时所经历过的苦难,他期盼着寻找到一种合适的方式,去记录生命中这些难忘的时刻,去展现出自己的所思所想。就在这个时候,四月影会闯入了任晨鸣的视野,让他彻底迷上了摄影。

1979年的北京,有一批曾在1976年以摄影弄潮的年轻人,以完全民间的方式筹办了1949年以后破天荒的非官方的摄影展览,并因此组织了“文革”后首个民间群众摄影组织——四月影会。成立之后,四月影会于北京中山公园兰室举办“自然·社会·人——艺术摄影展第1回”展览,这也是“文革”后民间独立自发组织的首个公开举办的当代艺术展览,中国当代摄影便也由此开始。

时值改革开放,“以阶级斗争为纲”才被否定,国人的一切行为正从泛政治化所对待的背景下脱离出来,但这样的“脱离”依旧非常缓慢。在任晨鸣的回忆中,过去的官方的新闻摄影较为单一,基本都是为政治服务,很少把镜头对准过人民或者其他充满真实性的事物。但四月影会却好似春日里的一声惊雷,打破了这种单调与沉闷,展现出对以往极左意识形态的叛逆和背离,给了任晨鸣极大的震撼。

在“自然·社会·人——艺术摄影展第1回”的前言中,四月影会的发起人之一王志平写道: “新闻图片不能代替所有艺术,内容不等于形式,摄影作为一种艺术,有它本身特有的语言……应该用艺术的语言研究艺术。摄影艺术的美,存在于自然的韵律之中、存在于社会的真实之中、存在于人的情趣之中。而往往并不一定存在于‘重大题材’或‘长官意识’里。”将摄影作为艺术这一全新的理念,在当时的任晨鸣看来是“非常具有生命力的”,他反复咀嚼着四月影会所提倡的新理念,认真欣赏着影展的作品,不知不觉间,“春天的气息”也飘入了他的身体,似乎还在心头下起了一场又一场的春雨,洗刷掉旧日的尘埃,拿起相机的想法如同春草一般探出头来,日渐繁茂。

《冰心回首》

1988年7月,我在《冰心创作生涯七十年展览》上拍摄到冰心回首凝望的这一幕。

我觉得冰心是一位特别有意思、很有个性的老人,她不喜欢那些所谓的仪式。这场展览原是上午9:00开始,她定要等到10:00,等仪式结束、官员退场后才进入展览馆。

老年时的冰心腿脚不便,所以就坐着轮椅看展,由作家老舍的儿子舒乙为她一路介绍。在观赏的过程中,她碰巧遇上了同样坐着轮椅前来的诗人艾青,因为艾青一直非常仰慕冰心的才华,所以两人寒暄了许久。我拍到的这张照片就是他们二人一起看展时的场景。

你看照片左侧,墙上挂着的是一幅冰心的画像。这幅作品的创作者其实从未见过冰心,但却凭着自己对于冰心的敬仰、热爱与想象画出了这样一幅中年冰心的画像。冰心回头正好看到了这幅画,思考了许久,回过头来时眼里满是感动,也诉说了许多感谢的话。

工欲善其事,必先利其器,想要学习摄影,那么摄影机是必不可少的。但在当年的中国,物质条件尚不发达,摄影机更是个稀罕物,并非人人皆可拥有,作为学生的任晨鸣因此犯了难。面对孩子满心的热忱,作为父母自是看在眼里,记在心头,不舍令其失望,因而,大三那年,在父母的资助下,任晨鸣拥有了人生中第一台摄影机——价值95元的长城牌卷轴135摄影机。任晨鸣兴奋地抱着崭新的照相机,如获至宝,一路小跑着回到了学校。

倾注了充分热情的兴趣爱好总会帮人们找到志同道合的朋友,对于任晨鸣来说,大学同班同学陈锦,便是自己在探索摄影的道路上不可多得的好伙伴。若你回到当年,你定会经常在云南大学的校园或者各个摄影展中看到这两位少年的身影,他们手举着照相机,兴奋地谈论着近期看到的摄影作品或是关于摄影的新想法,眼睛里闪动的皆是欣喜的光芒,仿佛不知疲倦。当年的大学没有摄影专业,图书馆内这方面的书籍更是基本为零,一切都要靠自己。但在这两位热情满怀的年轻人看来,办法总比困难多,为了喜爱的摄影,一切困难都能想办法去解决。

没有课堂学习,他们便自行购买美国纽约摄影的基本教材,互相学习讨论,了解摄影机的构造和技巧;胶片太贵,他们会省下生活费,去照相馆购买最便宜的三、四毛钱简装135胶片,小心装在囊盒里出去尝试拍摄,苦练基本功;清洗胶片亦是一笔费用,个人难以负担,他们便和几个同学凑钱买了一台放大机,利用晚上的时间把宿舍窗子关上偷偷冲洗胶片……过程虽然磕磕碰碰,一如蹒跚学步的孩子,但却不觉苦闷,因为每一次的探索、每一个微小的进步,都能带给任晨鸣和陈锦非常纯粹的快乐。“这样的快乐,在如今这个经济发展、物质丰富、摄影器材多样的时代是很难再体会到的。”任晨鸣微笑着说,声音里充满了朴实的幸福和对旧日的怀念。

茨威格曾说过:“所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。”而这两位在不经意间提前预支了价格的青涩少年,也在往后的日子中得到了命运迟来的馈赠——这是他们一开始根本没有想到的。任晨鸣成为了中国新闻社高级摄影记者、中国新闻图片网(CNSphoto.com)视觉总监。而他的摄影好友陈锦,也成为了四川省摄影家协会副主席、四川美术出版社高级编辑。梦想照进了现实,摄影从兴趣变为了职业,他们的人生也因此闪耀出迷人的光辉。

《变化的中国》

这是拍摄于1987年的一张照片。时值改革开放,中国大地上发生了剧烈的变化,许多新鲜的事物开始出现在中国,其中就包括国际影星的照片或海报。这些照片和海报颇受中国老百姓的欢迎,尤其是在中国的乡村,许多人喜欢把它粘贴在窗户或墙上,当做一种装饰或时髦的标志。但事实上他们未必懂得自己贴的是哪位人物。如此,就形成一种挺奇特的变化。

我还记得这张照片是我在离成都一百多公里的黄龙镇镇上的一个小茶馆拍摄到的,淳朴的百姓和一旁的玛丽莲·梦露海报形成了有趣的对比。当时我特地问了茶馆的老板:“你知不知道这是谁?”老板告诉我:“我也不知道是谁,反正听说是美国人,我在成都花二十块钱买的,感觉看着挺好的。”

后来这张照片也被美国《新闻周刊》报道了,国外媒体也认为“变化的中国”是一个很有意思的场面,充满了幽默感,不过这样的场面如今很难再看到了,但这也说明了中国的变化之快。

《台海》:您当时为什么选择中文系呢?

任晨鸣:因为我平时喜欢阅读文学书,对中文系充满向往。其实我喜欢上摄影也和我选择中文系有着密切的关系。在中文系的课堂上,我们会学习很多中国古典文学知识,当我认真阅读古诗文时,我会惊艳于诗文中所描写的美丽景色,如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”。但隔着文字,未能亲眼看到这样的景色总是有些遗憾的,所以我就想用影像的方式将它们记录下来,并拍摄出我心中的一些所思所想。后来我接触了四月影会,感觉到自己对摄影有一种强烈的喜爱,便决心选择摄影作为我表达感受、描绘景致的一种手法和方式。

《台海》:您觉得中文系的学习背景对摄影有什么帮助吗?

任晨鸣:当然有帮助。中文系的授课内容包含语言学和文学知识,不仅可以增加个人的文学底蕴,也能培养良好的表达能力。我认为艺术其实是相通的,文学底蕴和文字表达能力,对于后续的摄影学习皆有帮助,因为你能获得一种敏锐的感知力,懂得如何审美、如何捕捉最有感染力的画面。

有人说:“中文系像万金油似的,中文系的毕业生可以进入各种不同的行业工作。”这虽然有调侃的意味,但也说明了中文系的魅力所在,它是开放而包容的,可以为你的人生带来丰富的多样性。当年我们中文系专业的108位同学,毕业后有当公务员的,也有一些成为社科院研究员、大学教授、商人、自由职业者,当然也有从事摄影的,比如我和陈锦。

不过最终能走上摄影这条路,也是由条件和机遇决定的。其实我大学刚毕业时曾想做古汉语研究,但由于我在北京长大,属于北方方言区,比起其他方言区的同学在研究古汉语上存在一定的劣势,所以我经过一番思考后放弃了这个选项,转为选择自己同样感兴趣的报刊行业,从事新闻编辑、摄影工作。

《台海》:感觉中文系毕业的人无论做什么工作都会带着一种情怀去做,比如您在拍摄的时候,会更能感知到光影变化中的一些微妙情感。

任晨鸣:是的,这可能是中文系学生,或者文科类学生的一种优势,但其实我觉得要学好摄影,并不需要刻意强调学习文科方面的知识,理科的学习也很有帮助。我们学过语言学的都知道赵元任,他是中国语言学之父、清华四大国学导师之一,他不仅在语言学方面表现出色,在音乐、物理、哲学方面的造诣也非常深,这些知识其实都会内化为一种能力,给人带来独特的艺术创作力和表现力。

但其实是否能感知微妙的情感、是否能更好地表达展现,也与天分相关。因为表达方式有很多,如果你有美术天赋的话,也可以用美术的方式去展现你的想法、你的情感。但就我自己而言,我觉得绘画不是我的强项,摄影是比较适合我的选择。

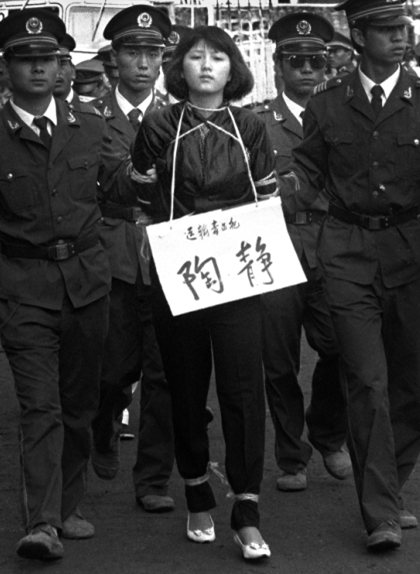

《陶静的悲剧》节选

陶静出生于云南一个贫困的家庭,从小父母离异,亲戚们待她也不好,所以她特别渴望被爱。陶静上初中的时候,选择辍学去理发店做一名洗头妹,后来自己也开了一家理发店。在开理发店的时候,她认识了杨某。杨某本是一名毒贩,在了解到陶静的悲惨身世之后,给予陶静一些关爱,哄骗陶静帮她从境外携带毒品入境,陶静被爱情冲昏了头脑,答应了杨某的请求。陶静第一次携带700克的海洛因入境就被缉毒警察抓获了。警察看她只有21岁,心生怜悯,告诉她只要能够找到下家,就可以戴罪立功。但没想到毒品贩最后没有露面,可怜的陶静只好被判处死刑。

当时听说了她的故事后,我心里是很震撼的。陶静吃饭的照片是我1993年6月26日在云南省德宏州芒市拍摄的,那是陶静被执行死刑前最后的早餐。当时她问我:“你从哪儿来的?”我说:“从北京。”她说:“哎呀,太好了,我临死前还能有北京大哥给我照相。你给我照好一点,别照难看了。”虽然她的脸色看似平静,却也能感觉到是强忍着悲痛的。我觉得这个女孩的命运很悲惨,很替她感到惋惜。

《台海》:您觉得在您成为摄影师的路上,有谁对您影响比较大呢?

任晨鸣:在我学习摄影的过程中,有许多老师给了我很大的影响——比如四月影会的王苗、王志平和云南摄影家协会的副主席肖敬志。肖老师曾在清华大学做过摄影,后来因为“文革”到了云南。他的思想开放,喜欢和年轻人沟通。他从不教我具体的操作,而是从宏观上和方向上给出很好的建议。同时,他也是个非常正直、善良的人,他看重摄影的真实性,主张摄影要面向社会、关注现实,反对虚假和粉饰太平。一开始接触摄影的时候我更喜欢去拍摄风景,但受肖老师影响后我会开始想去拍摄一些更社会性的东西。

《台海》:您是如何认识这些摄影老师的呢?是您自己主动去拜访他们吗?

任晨鸣:大多数是主动拜访,毕竟你要主动才会有机会。这让我想起其他一些有意思的事,当年云南大学有一位负责宣传的老师,他手里有一台令我们羡慕不已的单反相机,每当听到他摁下快门的声音,我都觉得如同听到天籁之音,我喜欢跟着他问问题,他在暗房冲洗胶片方面给了我很多帮助。我还曾向一位留学美国回来的放射科大夫请教过冲洗胶片的方法。对于摄影的喜爱可以让我自主地去学习,也和各种各样的人产生了奇妙的连接。

《台海》:您是什么时候进入中国新闻社担任记者呢?

任晨鸣:我毕业后回京,在国家出版局的一个行业报纸、现在叫《中国新闻出版报》担任文字编辑和摄影,主要拍摄会议和劳动模范先进人物。后来我的老师,也是中国新闻社的著名摄影记者王苗告诉我中新社要招聘记者,我觉得这是一个不错的机会,于是便在1985年通过招聘考试进入中国新闻社摄影部工作了。对于人生中出现的每一个机会,我觉得每个人都应该抱着珍惜的态度并付诸努力,因为说不定这就是你人生中一个很重要的转折点。

摄影是记录光的变化

《台海》:有人说,摄影是记录;有人说,摄影是光影的艺术。您觉得摄影是什么呢?

任晨鸣:其实两者都包括,但就我自己而言,我认为摄影是光。进一步解释,就是记录光的变化。没有光就没有色彩,没有影像,也没有世间万物。光的变化确实是千奇百怪。所以对于一个摄影师而言,正确、熟练地掌握光线是很重要的,因为光线的变化就带来反差,人的情绪、形象的变化等。

《台海》:您说摄影是光,不单是从光在摄影中的重要性来讲,它在您的生命中也是一束充满喜悦的光芒。

任晨鸣:是的。有人觉得“摄影是光”听起来有点不可思议,但我觉得说“摄影是光”其实带有一种哲学的意涵,它记录光影的变化,也照亮了我们的生命。

《台海》:您在拍摄过程中会花很多的时间去选择角度、光线吗?

任晨鸣:视情况而定。我认为一个成熟的摄影师,在面对一个新的拍摄环境时,他必须迅速判断出两点:一是拍摄的主题是什么、要如何突出;二是要采用什么技术手段。然后他就可以迅速结合自己的摄影器材,调整好必要的镜头进行拍摄,不会花上太多时间。现在的数码摄影机有个优点就是可以试拍,所以如果不是拍摄那种稍纵即逝的画面,并且时间宽裕,我在前期也会花上一些时间试拍调整。

图 / 2009年8月21 日,在柏林田径世锦赛中,博尔特赢得美国人没脾气。

《台海》:像那种稍纵即逝的画面,比如体育比赛场景,您会怎么拍摄呢?您怎么保证按下快门的时候拍出来的作品就一定是合适的呢?

任晨鸣:体育摄影可能是新闻摄影里难度最高的一项。在没有自动对焦相机的时代,我们需要勤学苦练怎么能把焦点在动感中去呈现,这是非常复杂的。如今的相机有了自动对焦功能,对于摄影记者来说会方便很多,但并不是说有了好器材就一定能拍好,技巧磨炼依然重要。所以其实要保证拍出来的作品是合适的,摄影师在拍摄前必须对每个运动项目,甚至包括每个运动员的规律都有所掌握,从而进行预判和提前捕捉,如此一来摄影作品的成功率才能得以提高。

《台海》:在体育摄影中,比如一个运动员在运动的时候,他的细节是非常丰富的,那到底怎样的细节才需要捕捉呢?

任晨鸣:关于什么细节需要去捕捉,其实没有定论,更重要的还是靠摄影师自身水平提升,才能捕捉到好的细节。我的美国摄影老师安东尼曾告诉我:“按快门用什么按呢?是用头脑来按。”他举过一个简单的例子:美国总统会见外国元首,在场的一百个摄影师,拍出来的照片永远都是一百个样子。其实很多记者提前都做过很多功课,但在拍摄时他们会带着自己的思考去拍,捕捉到的细节也就不一样了。

《台海》:体育比赛中经常会发生一些突发的情况,有时是很难预期的,在这种情况下您也会依靠经验去捕捉画面吗?

任晨鸣:在这里我又要引用老师安东尼讲的一句话:“好作品的诞生少不了运气的辅助。但所谓运气不是说天上掉馅饼,而是意味着你比别人做了更多的努力,机会永远更加眷顾有准备的人。”我很认同这句话,每个人都希望有天赐的精彩画面供自己拍摄,但是这种情况是很难出现的,即便出现也是稍纵即逝。当机会出现时,如果你有特别熟练的技术手段,你就能把它准确地记录下来,反之,如果你没有足够的经验,那么机会来临你也很难去捕捉到。

《台海》:除了体育摄影作品,您还拍摄过许多动物题材相关的摄影作品,您觉得在拍摄动物时和拍摄人像有什么不同呢?

任晨鸣:动物和人皆是生命。动物摄影有时候其实比体育摄影还难拍。因为有些野生的小动物对人存有警惕心且反应敏锐、运动性强,比如麻雀、松鼠等,不太好捕捉。但这时候在体育摄影中锻炼到的本事,就可以在拍摄动物时派上用场了,这方面它们是相通的。

我很喜欢拍摄小动物,因为它们是人类的好朋友。有时候记录动物就像记录人类的孩子一样,它们看起来特别天真可爱,没有那么多心眼,所以拍摄它们的时候我满心欢喜。

《台海》:所以拍摄动物的时候要带着欣赏和喜爱的眼光才会去发现它的可爱之处。

任晨鸣:是的,要喜爱并且不能干预它们的自然状态,更不能去伤害。如今国内有很多人在拍摄动物时用了很多种方法来引诱动物出现,虽然有的人并没有真正伤害它们,但这实际也是一种对野生动物生活的干预,对于野生动物来说是不好的,而对于摄影来说也等同于造假。

《台海》:您在1996-2004年间曾拍摄过北京动物园的大熊猫近百次,在这么多次的拍摄中您不会感觉到乏味吗?

任晨鸣:不会感到乏味,其实拍摄大熊猫并不是硬性任务,但因为它们实在太可爱,我家离动物园又近,所以只要一有空,我就想去动物园看看它们,为它们拍拍照。去得多了,动物园的园长、饲养员、门卫等看我眼熟,时常跟我聊聊天,后来也成了我的好朋友,他们看到了我的热情和真诚,也愿意为我提供一些关于大熊猫的新鲜资讯,让我得到了很多宝贵的拍摄机会,后来也奇妙地串起三代大熊猫的故事,成为一组有记录价值的照片。

《台海》:我们日常生活中也会遇到一些有趣的场景和可爱的小动物,但很多人却不懂得拍出和老师一样好看的作品。要如何培养发现美的眼睛呢?

任晨鸣:任何的艺术和表现形式,都需要从现实去攫取,然后变成自己的创作。创作中要注重理解和发现,对自己有高要求,才有利于发现更美的景色。此外还要提高知识储备、广泛阅读,并不是学摄影的只能看与摄影有关的书,正如我之前所说的,其实古文中,哪怕是数理化中,抑或是记者们所写的新闻报道里,都隐藏着美丽的景色。如果没有广泛学习,你就很难发现美,更别说拍出比别人优秀的作品了。

《台海》:您如何看待我国当代的新闻摄影?

任晨鸣:对于中国当代摄影我不敢妄言。但我觉得当代新闻摄影的变化如同我们的时代,是非常之快的。当代新闻摄影变化很大的主要原因是它受到时代的考验、商业的驱动。

80年代的中国诞生了一批特别优秀且有影响力的摄影记者,在这之后环境发生了巨大的变化,并涌现出新一批的摄影师,他们的摄影作品有张力,也有形式上的新探索,同时个人素质高、外语能力强,有许多令人惊喜的闪光点。我会去观察并了解他们的作品,这些作品和我们80年代的摄影记者拍摄出来的区别还是很大的。

不过我国当代年轻的摄影家们目前也面临许多压力,比如生存问题。因为传播形式越来越多样化,纸媒竞争力下降,单纯的新闻摄影需求量减少,这导致年轻摄影家们的生存难度增加。他们不得不考虑如何提高自己的物质收入,这也是一种迫切的需求。

在行业和社会的双重压力下,现在的新闻摄影交流探索并不像我们当年那样多而纯粹。从前我们会经常进行业务交流、探讨国内外摄影作品和摄影技巧,并且从中得到提升,但是现在这种情况好像变少了。

《台海》:您怎样评价一幅作品是好的作品,它需要有什么构成元素呢?

任晨鸣:其实不管是什么作品,除了形式上所谓的美丽,更重要的是内在的一种精神和情感、一种深刻的内涵,否则单纯追求画面的好看却无内涵就会流于平庸。我认为人是一种感情动物,所以你在构思、拍摄一幅作品的时候,必然也要注入你的思索与情感,赋予作品以充沛的精神和可延续的生命力,这样一来,你的作品才能拥有表现力,才能让观看者体会到深层的触动。

此外,真实性也是一幅好作品不可缺少的元素。真实性对于新闻人来说是一种考验,杜绝虚假直到现在还是一个非常严肃的课题。有的摄影师会为了“创造出”好的作品而去采用一些不正确的手段或者造假,我觉得这是一种非常不好的行为。之前陕西的华南虎事件,影响就很恶劣。

《台海》:现在很多年轻的摄影师喜欢用手机去摄影,您怎样看待这个现象?

任晨鸣:虽然手机在这个时代有其自身的便利性,如既可以发微信、打电话还可以拍照、拍视频、上传分享,这满足了多数人的需求。但我认为职业的摄影师或者记者不能只用手机。现在有的手机宣传使用了名牌相机的专业镜头,但其实手机的镜头永远达不到单反镜头的成像效果。如果你不信的话可以去把手机和相机的照片同时放大或打印出来,你会发现有很大不同。不过许多摄影师用手机主要是为了记录突发事件,这是可以的,也是比较便捷的。

《台海》:目前有非常多年轻人喜欢摄影,您对年轻的一代有什么建议或者期待吗?

任晨鸣:对于喜欢摄影的年轻人,首先,我建议他们可以练习拍摄生活中的事物,比如拍摄一些聚会、孩子、猫狗,通过反复练习把它们拍好了,再去拍摄其他场景。其次,练习中要学会比较、要观察自己和别人拍的有什么不同。再次,利用好网络资源,多去看看一些线上线下的摄影作品展览,去学习不一样的表现手法。当你真正去思考、欣赏优秀作品时你就会感叹:“原来还有这种拍法。”这不是轻而易举的,也是要花很多功夫的。最后,要诚实、勤奋、善良,要比别人付出更多的努力。

《台海》:您近期拍摄的题材是什么?

任晨鸣:我近期的拍摄任务比较少,目前主要拍摄的是在专业领域做出贡献的100位医生。除此之外我还会拍摄一些风情人物,比如旅途上的所见所闻,这让我有种记录生活的感觉,这样的感觉更加舒适,也带给我许多感动。