文/《台海》杂志记者 吴乔莺

有人曾说,艺术是一种语言。举起相机,拿起画笔,深入生活,从世间万物中获取灵感,用这些有形的艺术语言“达其性情,形其哀乐”。这样的语言,跨越了种族与文化,灵动而富有感染力,无论是作者还是观者,皆能从中读出艺术蕴含的万千之美。

来自台湾的蔡文祥正是这样一位艺术语言的使用者。钟情于摄影、美术的他,在多种艺术形式的融合中,不断创造出拥有个人风格的艺术语言。在他眼中,自己是一名“影像的沟通者”,借这些变幻的光影“讲述心中的故事”。

对于摄影,蔡文祥可谓是一见倾心。大一那年,因加入中国文化大学摄影社团,他与摄影结缘。在那个摄影还不普及的年代,大学内的摄影课程少之又少,故而蔡文祥的大部分摄影基础知识,都来源于社团内的交流学习。他至今都还记得自己初次拍摄的作业——台北士林官邸的夜景。举起相机,将无边夜色揽入这小小镜头内,那种感觉实在是妙极了。

于是,从大一时期的杂志社兼职摄影开始,到摄影记者、《劲报》艺术总监、台湾艺术大学图传系讲师、美国国家地理杂志世界大赛台湾区评审团顾问、台北国际摄影节策划总监……热爱犹如一盏明灯,照亮了蔡文祥的摄影之路,也让他在成为影像沟通者的同时,拓宽了人生视野。

今年七月,在台海《中国时报》前摄影主任、好友黄子明的推介下,蔡文祥受邀成为第九届台赛的评委。对于这项创办于2009年的新闻摄影赛事活动,他表示:“台赛是两岸60多年新闻摄影交流上值得推广的活动,不管基于任何理由,能够借由摄影观察所呈现的人间样态,总能促进人类或两岸彼此的了解,是件好事。”丰富的阅历,如不竭的源泉,让丰沛的情感始终涌动在蔡文祥的血脉中,形成一套独特的评选标准。评选过程中,我们足以窥见他对于摄影的认真态度。

好照片的标准

《台海》:作为评委,您会从哪些方面对摄影作品进行判定?

蔡文祥:一是时间性,因为快门按下的那一刻会影响照片的可看性;二是有人的痕迹,就算是风景照,也需要让人可以透过画面去看到摄影师的个人观点;三是相机的拍摄视角,角度选取很关键;四是氛围,画面的色调氛围等能散播情感。

《台海》:在您眼中,什么照片才算好照片?

蔡文祥:摄影种类有很多,就纪实摄影来说,从我的角度,要称得上好照片要做到三点:一是叙述性,能看见故事的痕迹;二是时间性,即使是静态的画面,也要看得出时间流动,有事件在发生;三是感动,对于一个摄影者来说,如何透过图像符号进行艺术氛围的营造,让人感受到影像内容,是值得学习的。摄影者不能只关注表象,不能将摄影只当成呈现美感的工具,还要能表达个人的意识与精神。要利用摄影去发现问题、思考社会。当然,好照片从来都是见仁见智,若是这张照片对拍摄者或被摄者的生活、生命是有重要意义的,对他们而言也能算是好照片。

《台海》:哪段人生经历对您在评价照片上产生了较大影响?

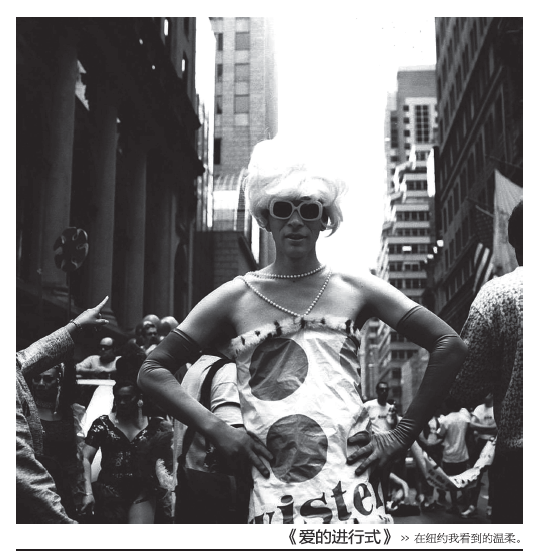

蔡文祥:我1993年辞掉报社工作前往纽约视觉艺术学院,就读摄影艺术创作硕士,这段经历确实对我影响很深。因为亚洲沙龙性摄影比较多,流于视觉的公式化,影像的内涵或文化层面的意义比较少触及,每个人拍出来大同小异。一开始接触摄影时,我也是这样拍摄的,但到了艺术之都纽约后,我的思维改变了。纽约的艺术教育不喜欢千篇一律,强调个人价值与观点。三年学习生活培养了我独立思考和判断力,这是我受益最大的地方,所以,目前在评判作品时,我会更强调个人特质。我希望摄影作品能呈现出多元的面貌,不要被所谓“黄金比例”等条条框框束缚住而失去灵动的表达和丰富的情感。当然,要做到这些需要摄影者本身多加练习。

在纽约其实除了摄影,我还选修其他艺术课程,如素描、插画,也做了一些影像实验。我花了很多时间沉淀,接受东西文化的差异与冲突,深入思考文化、社会、人种等问题。求学过程中让我感到惊喜的还有一点,就是以前在台湾阅读艺术书籍时看到的那些摄影作品,如今它们的创作者就在我身边,是我的老师或同学,这种近距离接触的感觉很奇妙。毕业后我在纽约又停留了一段时间,成为一个快乐的流浪者,在美国各地走走停停,和不同的人打交道。我觉得校园内外有差异,亲近社会,才能真的了解当地文化。如今回想起也是一段美好的记忆。

《台海》:您觉得一个摄影赛事能持续办下去需要做好哪几点?

蔡文祥:公正、奖金、评委选择、资源支持缺一不可。公正这点,我觉得台赛做得还不错,这次因为疫情,选择线上评审,而非现场评审,如此一来,虽然评委间的交流会少一些,但评委就不会因受到线下评审交流时带来的影响,可以依照自身专业经验对作品进行判定。

此外,提升能见度、专业度、建立获奖者荣誉感也很重要。大家都熟悉的荷赛是世界上规模最大、最有威望的新闻摄影比赛之一,它有一种国际性的视野,鼓励人们透过摄影发现人类问题,彰显价值。荷赛规模逐年扩大,获奖者都以之为荣。台赛也可以以之为参考,如若能在未来做到让获奖本身的荣誉感胜于得到奖金时的喜悦感,那么它的影响力也会进一步扩大。我觉得,台赛作为一项交流性的赛事,可以在类别设置上更多元,弱化新闻性质,鼓励更多两岸摄影爱好者参与其中。

发现记忆的时间差

《台海》:可否分享在您成为摄影师道路上对您影响比较深的人?

蔡文祥:对我产生深远影响的有许多,例如Sandy Skoglund,她是位美国后现代摄影艺术家和装置艺术家,她本身的艺术背景相当多元,曾修过艺术史、版画、电影制作等,这些学习经验也彰显在她的摄影作品中。她的装置摄影作品色彩鲜明、对比强烈,给人一种仿佛存在于奇幻诡谲的异空间错置感,具有强烈的故事性,引领观者进入她所构筑的异想世界。

另一位对我影响比较深的是Jackson Pollock,他是美国抽象表现主义的先驱,著名的行动绘画艺术家。他吸收了异域的墨西哥传统壁画表现技法、现代美国地方主义传统绘画以及来自欧洲的抽象表现主义等,然后通过无意识技巧将这些艺术传统进行贯穿,常运用一系列即兴的行动去完成作品。

他们的风格和在艺术方面的思考、尝试,给了我很多启发,在不断纳入多元思维的过程中,摄影的可能性进一步拓宽。

其实我不只把自己定义为影像的创作者,更像是影像的沟通者,通过影像去讲述故事。我一直认为,一个从事摄影工作的人,他的思维不能只局限于摄影,而要学会发散到其他不同的艺术领域,这样才能跳出框架,有更好的作品。

如今我在台湾做影像创作、做雕塑、做公共艺术、策展等,也是为了让自己更多元。今年十月我们策划举行台北摄影节,会举办很多有意思的活动,例如展出一些孩子们的摄影作品,让大家看看孩子们的视角,我觉得这也能帮助大家去思考。

《台海》:有人评价您是一位视觉性思考创作者,喜欢从事影像实验,可以分享一下您以前从事过哪些影像实验吗?

蔡文祥:我喜欢去尝试创造影像可能性的样貌,让绘画和影像结合在一起。我曾展出过一个系列作品叫《记忆的时间差》,就是做了这类的影像实验。因为抽象画具有一种自由性,把抽象的线条和色块与影像进行融合,就会呈现一些奇妙的效果。

《台海》:可以谈谈您《记忆的时间差》系列作品的创作过程吗?如何呈现出这样迷幻又绚烂的美感?

蔡文祥:我是选用了一些彩色底片或幻灯片,通过涂抹化学药剂破坏它们的表面。药水在腐蚀的过程是随机的,包括药水的自然流动也是人为无法掌控的。待处理过后再放大,你才能看见作品的全貌。

我很喜欢这种“不经意”的感觉,非人为刻意营造,有自然的因素在里面。就像我们常说的,好的照片永远都是开始第一张或者最后一张,就是因为这两个时刻的“不经意”最强,过程中你努力去拍,也不见得能拍出那么好的效果。就像Jackson Pollock,他在创作滴画时是把棍子或笔尖浸入盛有颜料的罐子中,然后把颜色滴到或甩向钉在地上的画布,在一种无意识的状态中,凭直觉和经验从画布四面八方来作画,这些纵横交错的颜料构成的画作富有生命力。

《台海》:为什么要将这个系列命名为《记忆的时间差》?

蔡文祥:如果说,“历史是一段被重复拆解与建构的过程”;那么“记忆”,则是人类大脑内海马回的神经细胞把清醒时所发生的事件作整理、回想与在时间、空间上较为复杂讯息的排列组合。当历史被回忆起时,无论是对“个体”或“集体”而言,可说是对现实曾经发生的“再处理”。人的记忆有长期记忆也有短期记忆,但在经过幽微的个人内在重述,或者复杂的社会外在选择后,它所呈现出来的,都是与原初相关却不相等的结果。这种就是记忆的“灰色地带”,当中含有很多不确定性。“时间差”其实也是展现了一个确定与不确定的关系,例如,时光流逝中,当你看到旅行照片时,你会记得当初和谁一起去,却可能忘了具体哪一天或者中途的那一刻做了些什么事情。

当然,命名为《记忆的时间差》前我也和朋友讨论过,觉得这个名字听起来很顺,也蛮酷,所以最后就用它了。

《台海》:您希望通过这系列作品向大家传达些什么呢?

蔡文祥:摄影本身是跟世界有关的,传统摄影产生的图像,长久以来已经形成我们特定的历史感知与记忆的依靠物,因此,“记忆”的再现问题被慢慢简化。我希望通过对这些纪实作品的“再制”和“转换”,通过这些具有绚丽色彩的图像,去引导人们在记忆的落差中去发挥更多的想象。

为“敢动”而“感动”

《台海》:在您从事新闻记者时,曾冲锋陷阵记录下许多街头运动,集结成“敢动年代”。为何要取名为“敢动年代”呢?

蔡文祥:“敢动年代”名字由来其实很简单,“敢动”即勇敢行动,同时“敢动”也与“感动”谐音,我为那个年代人们的勇敢行动而“感动”,所以取名“敢动年代”。

《台海》:可以谈谈当时的拍摄背景吗?

蔡文祥:这些摄影作品是我在1988到1992年期间拍摄的。1987年台湾解除“戒严令”,在这之后,街头运动常常发生。那是一个风起云涌、充满热血的时代,从没有言论自由到言论自由的感觉很不一样,这样的事情基本只会发生一次,作为摄影记者的我,当时就有种使命感,希望能为台湾历史留下些画面。

不过,在当时的情况下,拍这些照片是我给自己的附加任务。因为我拍的这些照片是不会被报社采用的,所以在完成工作后,余下时间我都花在拍街头运动上,比如1988年的贡寮反核兴建、1990年的野百合学运等。

《台海》:您还记得当年拍摄这些照片时的感受吗?

蔡文祥:当年拍摄时我就知道这会在未来变成一些重要的影像资料。在二十出头的年纪,去记录下这些,除了强烈的使命感外,就是对勇敢发声精神的感动,我觉得,这也是摄影的可贵之处,纪实摄影一旦被放到时间轴或社会的脉络上,它便能显现出真正的价值。

《台海》:为什么在等待了近20年后才将这些照片进行展出呢?

蔡文祥:当年的照片没有进行展出,其实也是因为一些禁忌,怕被警察认为参加暴动把我抓起来,所以一直把它们作为私人的藏品。但我去纽约读研后,我觉得这些照片不应作为私藏,应属于公共财产。因为这毕竟记录历史发展过程中的一个转折点,出于责任感我需要将它们公之于众。刚好那个时候也已经过了台湾的“法律追诉期”,我就把照片整理出版、展出。

展出时,为了让观者身历其境,体会那个时代街头的不安,我将展出作品以 1∶1 比例放大输出,与真人同高,虽然这样一面墙可能挂不了几张照片,但却较为真实地重建民主激进的现场。

《台海》:可否分享《敢动年代》中贡寮乡反核事件背后的拍摄故事?

蔡文祥:贡寮乡是台湾东北部的一个小村庄。1988年,贡寮乡民组成“盐寮反核自救会”,反对建造核四工程第四厂,希望保住自己的家园环境。当时最让我印象深刻的,是一位头上绑着白布条的妈妈和她的孩子。拍摄时我心中五味杂陈,我在想,是什么让这样一位淳朴的妈妈愿意带着孩子走上街头抗议?

《台海》:听说您曾希望通过展览,借由公众的力量,寻找照片中的这位台湾妈妈和小小反核先驱,后来是否找到了这两位见证者?

蔡文祥:是的。办展览时我在想这个孩子应该也有十五六岁了,就想请他过来看展。不过遗憾的是最后还是没有联系上。如果他们可以亲自过来看看自己过去的影像,也会是件很有意义的事情。

《这是台湾》

01>在宜兰春耕后的马路边,她等着公车准备去吃喜酒,红色的外衣、笑开怀的嘴型,与背后整齐翠绿的稻叶,红配绿,她是台湾亲切的大姐姐。

02>夏天的苏花公路上,一位居士为了修行,自制迷你神坛佩在胸前,徒步环岛。信仰真的可以给人信心、毅力与力量。

03>矮脚桌和小板凳,三五好友围一桌话匣子就停不了,这是台湾的小吃文化。

遇见“台湾味”

《台海》:您曾拍摄过《这是台湾》的系列摄影,可否谈谈这系列摄影作品的拍摄初衷?一开始是无意识的拍摄,后面才做成一个专题,还是说一开始就带着思考进行拍摄?

蔡文祥:一开始就是带着思考去拍摄的。当时我从美国学习回来,在台湾《劲报》任艺术总监,我要从更高的层面去统筹整个报刊的视觉设计。受在美国学习时文化冲突的影响,我开始思考,要如何用图片来表达出台湾本土的味道。于是我先阅读了台湾文化相关资料,而后策划展开摄影旅程,希望能将“台湾味”这种抽象的概念,在画面上具象呈现。真正拍摄是从1999年开始的,到现在我都还持续地拍。我拍了许多台湾的小吃、公交车、家庭摆设等,从中体会到风土人情中蕴含的台湾美学。其实这些照片,一般人初看时不会有特别的感觉,但如果换做是一个对台湾比较熟悉的人来看,就会觉得还蛮有味道的。

《台海》:您在拍摄过程中会先选好目的地还是随机性地拍摄?

蔡文祥:随机的成分会比较多,我不太喜欢刻意,怕失了味道。刚开始我是在地图上面随便画一个圈,然后去往这个目的地拍摄,后来因为走动比较多,喜欢去一些过去不常去的地方。看到马路旁边的小路,我就会进去看看;经过住家,也会探头瞧一瞧别人家庭的摆设,顺便和主人交谈几句。凡是我觉得能拍的,我就会拍下来。

《台海》:拍摄过程中,您如何与被摄者互动?

蔡文祥:大部分的被摄者我都不认识,但不管是男女老少,只要我觉得他们很传统,有台湾人的味道,我就会请他让我拍。我不需要他们特地摆什么姿态,会通过友善的交谈,让他们走入镜头中。卸下心理防线后,拍下表露真诚的照片,我开心,他们也快乐。

《台海》:《这是台湾》拍摄跨度有二十余年,在这二十余年中,您的拍摄内容是否会存在重复性?

蔡文祥:其实不会,因为你每次出发找寻能遇见的人物、风光都不一样。近期我比较想拍台湾少数民族的信仰,想去看一看他们的部落、教堂,贴近他们的真实生活。

《台海》:过程中,有遇到过什么有意思的事吗?

蔡文祥:有一次去宜兰,开车经过一个公交车站时,我瞟到了一个六十几岁的台湾妈妈。只一眼,我立马就倒车回去。为什么呢?因为这个台湾妈妈的打扮很特殊——头发是打理过的,衣服是红的,口红也擦得很厚。这明显就是乡下要赴宴吃喜酒的模样。当时她站在田埂上等公车,身后全是绿油油的田野,对比非常强烈。当问起能不能帮她拍些照片时,那位台湾妈妈吓了一跳,说自己不上镜,不肯拍。但好说歹说,最终这位台湾妈妈拗不过我,答应拍摄。

《台海》:通过拍摄《这是台湾》系列有何收获、体悟?

蔡文祥:会发现台湾虽然不大,但北、中、南部人们的生活习惯,生活步调、建筑风格等都存在一些差异。在台湾,存在着闽南文化、客家文化、少数民族文化等,差异同样存在,例如客家人对于教育、文化的保存会比闽南人更具危机感。我其实是以一种社会学的角度去看台湾,不单纯是为了一张“台湾味”的照片。

《台海》:对于喜欢摄影的新人朋友,您有什么经验分享吗?

蔡文祥:我觉得就这个时代而言,培养思维很重要。要学好摄影真的不只是技术上的问题,如果保持守旧心态,迟早会被时代淘汰。我常鼓励大家通过摄影去认识自己,让相机成为你思考的工具。举起相机时你也要思考除了拍出美感,你还能拍出其他什么意涵?我鼓励富有尝试精神的年轻人多做影像实验。当你勤加思考摄影还有什么可能性的时候,你就会找出属于自己的一条路,更深入地认识自己,构建属于自己的语汇。这个时代科技发展很快,人工智能和摄影的结合下,许多摄影记者将面临巨大挑战和失业风险,改变是必然的,未来拼的还是创意与想法。